更新时间:2025-08-01 15:12:23 浏览: 次

中国资源贫乏,尤其是石油。在解放前,国家的汽油和柴油几乎全依赖进口,因此当时民间常称其为“洋油”。直到上世纪六七十年代,家家户户的煤油灯也被俗称为“洋油灯”。随着大庆油田的开采,我国逐渐改善了这一局面,1963年实现了石油自给,甚至开始有了一些出口,这才打破了石油完全依赖进口的局面。

然而,这种自给自足的局面仅维持了30年,1993年,随着需求的增长,我国再度成为了原油净进口国。到2021年,尽管我国自产原油约为1.99亿吨,但进口量已经达到5.13亿吨,原油对外依存度已超过70%。

进入九十年代后,大庆油田逐步从盛产期进入衰退期,原油产量开始下降。为了弥补这一不足,我国与俄罗斯的石油部门开始合作,商讨建设中俄输油管道的问题。

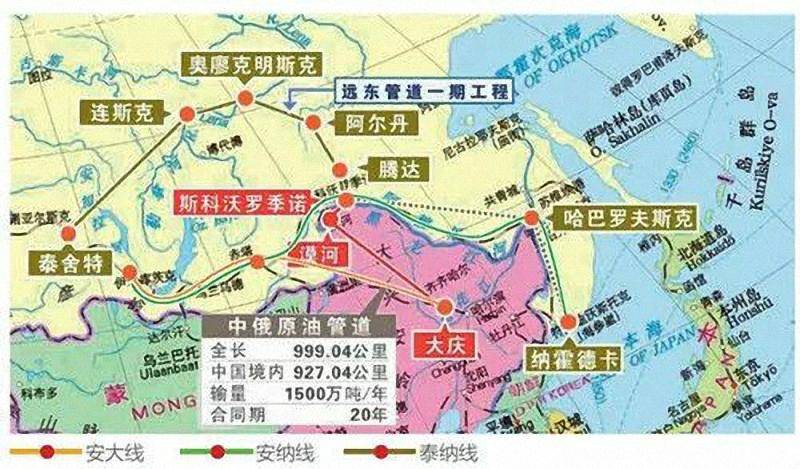

1994年,中石油与俄罗斯的尤科斯公司开始接触。尤科斯是苏联解体后涌现的较大的私营石油公司,其总裁霍多尔科夫斯基对建设中俄原油管道表现出了浓厚的兴趣。最初,尤科斯公司提出了“安大线”方案,计划铺设一条从俄罗斯安加尔斯克油田到中国大庆的石油管道。这个方案获得了中石油的认可,并成为多年来的主要谈判对象。

然而,2001年,双方签署了可行性研究协议后,我国国家发改委副主任张国宝发现,俄罗斯政府与尤科斯公司对中俄输油管道的建设理念存在分歧,导致项目进展缓慢。很快,俄罗斯国内对于“安大线”的反对声音不断,主要原因包括:首先,管道经过贝加尔湖的南端,一旦发生泄漏,可能会严重污染这个全球淡水的宝贵资源;其次,俄罗斯认为,既然要建设原油管道,应该考虑更多的市场需求,如韩国和日本等其他亚洲国家,以最大化国家利益。

因此,“安纳线”方案应运而生。这个方案由日本提出,整条管道从俄罗斯境内经过贝加尔湖和阿穆尔大铁路,一直到达远东的纳霍德卡港口。通过这个方案,俄罗斯不仅能够将石油输送给中国,还能供应到东亚其他国家。

日本之所以提出这一方案,一方面是因为对俄罗斯石油的需求,另一方面则是对俄罗斯原本只考虑中国市场感到不安,担心中国会抢占过多的资源,影响日本的能源供应。2002年底,日本开始推动“安纳线”的建设,并通过首相小泉纯一郎与普京的会晤以及对远东的考察,提供了75亿美元的贷款承诺。

日本的介入让局势变得复杂,俄罗斯在能源出口上显得更加谨慎,一方面希望卖油给中国,另一方面也希望出售给日本和韩国,从而提高油价,谋求利益的最大化。这一局面让中俄管道项目陷入了僵局。

然而,俄罗斯的多方考虑并不符合实际。韩晓平指出,东西伯利亚的石油资源并不丰富,且地质条件复杂,冻土层给开采带来了巨大的困难,加之俄罗斯的财政困难,这一地区的石油开采并未得到深入开发。此外,输送这些原油到远东的成本极高,需要频繁加热管道,消耗大量的石油,因此俄罗斯的一种“多方合作”的策略并不现实。

相比之下,中国距离俄罗斯较近,且对原油的需求量更大,因此俄罗斯应该将中国作为首选合作伙伴,而非日韩。尽管如此,受日本干扰,俄罗斯依然重新评估了中俄原油管道的走向。

2003年5月,时任中国主席访问俄罗斯,亲自与普京总统商讨,并发表了上合组织的莫斯科宣言,这为俄罗斯决定建设中俄原油管道起到了积极的推动作用。2004年12月,普京终于批准了“泰纳线”方案,这一方案在“安大线公里,避开了贝加尔湖。

2005年,俄罗斯政府批准了这一方案。普京之所以批准“泰纳线”,既是为了促进中俄全面战略合作,也考虑到中俄原油管道已成为两国关系中的一个重要考验。

随着项目的逐步推进,中石油与俄罗斯石油公司达成了协议,签署了60亿美元的贷款协议,用于支付尤科斯公司被俄罗斯政府拍卖后的赔偿款,并以原油款偿还贷款。与此同时,中石化也曾通过铁路运输途径与俄罗斯石油公司进行了接触,并尝试铺设另一条管道。然而,政府采取了统一协调的策略,以避免恶性竞争,最终中石油成为主要谈判方。

2005年7月,普京宣布俄罗斯将优先铺设通往中国的大庆支线年,中俄原油管道谈判取得了实质性进展,俄罗斯方面提出,如果中国提供150亿美元贷款,便能启动管道建设。这一提议在国内得到批准后,双方迅速签署了协议。

2009年2月,中俄双方在人民大会堂举行了正式签约仪式,达成了为期20年的合作协议,约定从2011年起俄罗斯每年通过管道向中国输送1500万吨原油,中国则向俄罗斯提供250亿美元贷款。2010年9月,管道正式投产。

这条长达1029.9公里的管道,一期工程年输油量1500万吨,从此俄罗斯成为中国重要的石油供应国之一。尽管整个项目历时15年,经历了多次曲折与反复,最终中俄两国通过战略合作关系达成共识,取得了双赢的局面。返回搜狐,查看更多

铁观音礼盒

铁观音礼盒